L'actualité nous apprend que onze personnes d'une même famille se sont défenestrées, entraînant dans leur chute une petite fille de quelques mois, décédée à cette occasion. L'actualité précise que la terreur inspirée par un voisin, qu'ils prenaient pour le diable a été la cause de cette panique collective.

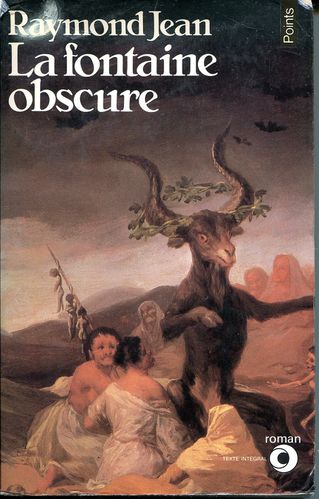

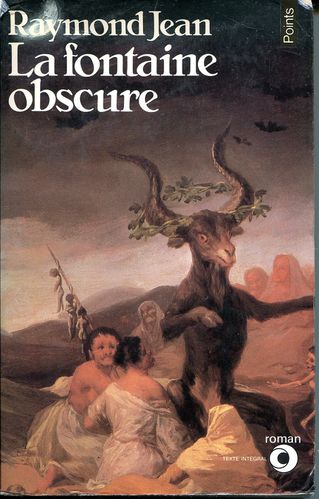

Il est possible qu'un diable chassant l'autre, cette affaire quitte la "une" pour disparaître vers des pages plus discrètes. Il est possible qu'une enquête digne des grands feuilletons américains ouvre d'autres pistes, plus extravagantes les unes que les autres. Il est nécessaire, à cette occasion de lire ou relire la Fontaine obscure, de Raymond Jean, éditions du Seuil, 1976.

Ce texte reprend un procès en sorcellerie de l'année 1611 à Aix-en-Provence. L'affaire est banalement tragique. Un prêtre de Marseille, beau parleur, confesseur très apprécié de la gent féminine, porté à quelques extravagances de tous ordres, mais, semble-t-il, ni plus ni moins qu'un certain nombre de membres du clergé en ce temps, est progressivement attiré dans une spirale dont il sortira condamné, torturé, brûlé sur le bûcher.

Le tort de ce Louis Gaufridy : avoir attiré sur sa personne les regards enamourés, troublés et troublants d'une jeune demoiselle du bon monde, Madeleine de Demandolx, hâtivement mise au couvent des Ursulines, pour des raisons qui tenaient autant à la protection des vertus qu'à l'éloignement de la famille dont le brave abbé Gaufridy était un commensal, très, très proche de la mère de Madeleine.Tort et malchance que cette jeune fille, entraînant ses compagnes, se soit mise à somatiser de la plus voyante façon, dans une époque où la possession diabolique était mise à bien des sauces.

Refrénons, éloignons, murmurons, chuchotons, puis finalement, gloussons, délirons, accusons, condamnons... tel pourrait être le mode d'emploi transférable à toute situation que l'on voudrait voir évoluer de la même façon, en tous lieux, en tous temps, mutatis mutandis.

À partir de ce canevas psychologique éternel et ubiquitaire, il suffit de rajouter les personnages les plus typés de la tragi-comédie humaine pour dérouler l'histoire, voyager dans l'espace et dans le temps, sans oublier le nôtre.

Dans la Fontaine obscure, nous avons le choix. Nous trouvons la foule des femmes de vie incertaine qui visitent le prêtre avec assiduité, les jeunes filles "encouventées" qui se racontent avec des délectations outragées les histoires salaces mises sur le compte du bel abbé, les émois troubles et finalement diplomatiquement canalisés de la Mère supérieure du couvent, ancienne dame de compagnie d'une plus grande, ayant habilement négocié sa bonne reconversion. Nous voyons apparaître chez ces jeunes filles toutes les ressources que le corps tire d'un esprit torturé de désirs inassouvis, tout l'arsenal des migraines, des douleurs erratiques, des troubles indistincts, des périodes climatériques, des "cris et chuchotements" qui culmineront en convulsions de tous ordres, en manifestations spectaculaires, en "possessions" sublimées par où tentent de se libérer leurs "diables".

Dès lors, plus rien ne peut arrêter la grande théâtralisation dont la catharsis n'est peut-être pas le seul but. Entrent en scène, les différents exorcistes, le groupe des prêtres oscillant au gré des forces en présence, et la grande figure du Père Michaëlis, inquisiteur dont on pourrait apprécier les qualités intellectuelles, organisatrices, la ténacité, le sens de la mise en scène, la stratégie efficace, la psychologie bien mise en ordre, mais aussi la rouerie, le mensonge mis au service du bien, en quelque sorte toutes les qualités, tous les artifices dont se parent régulièrement les pires dictateurs qui ne jurent que par leur zèle à réformer le monde pour lui apporter le bonheur.

Entre en scène une autre jeune fille, tout autant possédée que Madeleine, Louise Capeau. Mais autant celle-là est blonde, évanescente, introvertie, détruite par les forces qui la dévorent de l'intérieur, image d'une agnelle promise au sacrifice, autant celle-ci est brune, extravertie, vociférante, intelligente, manipulatrice, laissant sa haine de sa condisciple aux Ursulines se manifester par tous les diables qui l'agitent.

Habilement poussée sur le devant de la scène par le Père Michaëlis avec qui s'établit une étrange connivence, Louise Capeau va jouer de tous les registres pour manipuler la foule qui assiste au procès, dans un lieu hautement symbolique et chargé de sens : la grotte de la Sainte-Baume, sur les hauteurs d'Aix, où, selon la tradition, la pécheresse Marie-Madeleine se serait retirée pour expier sa vie antérieure. Quel metteur en scène aurait oser imaginer un tel décor ? Tantôt Louise Capeau laisse exulter "ses diables" tantôt elle se lance dans des admonestations mêlant habilement les conseils de bonne vie, et les menaces envers ceux qui s'en éloignent, couvée par l'œil plus qu'intéressé du vieil inquisiteur.

Viendront également la cohorte des médecins, acharnés à trouver par leurs connaissances incomplètes des preuves des prétendues possessions. Parmi elles il faut faire mention des zones d'insensibilité qu'il fallait rechercher, point par point, y compris les plus intimes, avec tous les instruments tranchants, coupants, pénétrants nécessaires.

Ici, Raymond Jean ouvre une piste que j'aurais souhaitée plus détaillée, plus précisément médicale. Il me semble intéressant de dire que la sensibilité cutanée est très irrégulièrement distribuée, allant de la plus extrême à la plus infime, cela de façon tout à fait normale chez chaque être humain, mais également modifiée par différentes situations pathologiques. Nous trouverions ici des situations aussi différentes que les troubles de la sensibilité de différentes maladies neurologiques. Un cas particulier est celui de la lèpre dont les taches achromiques sont insensibles aux piqûres. Pensons aussi aux nombreuses zones non douloureuses qui font la joie des adeptes du "piercing", et retrouvons dans les causes d'insensibilité, un des phénomènes de l'hystérie.

À ce sujet, il aurait été instructif, que Raymond Jean, professeur de lettres modernes à l'université de Provence, ne se contentât point de rapprocher des convulsions "diaboliques" le phénomène hystérique, étudié par Freud et par Charcot. Certes il cite les phases classiques de ces manifestations et les relie, mais il outrepasse le sens lorsqu'ill écrit : "que cela prenne éventuellement la forme d'un cirque, l'adjectif de clownique utilisé par Charcot pour décrire une certaine phase de l'accès le confirmerait assez bien..." (p 128).

En effet, j'aimerais assez que cette étrange étymologie me fût précisée, dans la mesure où confondre "clownique" et "clonique" ouvre un registre inadéquat. L'adjectif adéquat est "clonique" et se rapporte en effet à des mouvements agités (du grec klonos et du latin clonus) qui est le terme exact rapporté à ces mouvements existant certes dans l'hystérie, mais aussi dans l'épilepsie, ou des situations normales comme le clonus de la rotule.

En réalité, c'est Huysmans, qui, dans Là-bas, utilise le mot "clownerie" en l'attribuant à Charcot, dans un dialogue entre Durtal et des Hermies.

Ici le littéraire, tout passionnant et érudit qu'il soit, mérite un peu d'aide, dans un ouvrage de cette sorte. Je reconnais cependant, à titre personnel, avoir assisté à une grande séance d'hystérie collective qui évoquait un grand cirque, et pas celui de Closterman.

Également, une de ces pauvres héroïnes, à un moment, rejette par la bouche une boule de saleté et de poils, qui est expliquée dans le texte par les conditions d'hygiène de l'époque. Cela me semble insuffisant, et devrait plutôt correspondre à un bézoard, amas de matières dans l'estomac, pour lequel on a évoqué des origines diverses, mais qui, dans ce cas particulier, doit faire évoquer une ingestion volontaire.

Outre ces éléments qui nécessitent une lecture divergente, le texte mériterait d'être complété par une autre explication que celle des craintes de nos ancêtres.

On pourrait en rester là, et se gausser des temps anciens, en se jurant bien que nous, avec notre modernité et notre démocratie... Allons, ce ne serait pas sérieux. Que le diable existe ou non, des familles voient des diables, des foules en voient d'autres, des procès en sorcellerie existent toujours, périodiquement fustigés, périodiquement repris. Il suffit que les conditions soient réunies, et en ce domaine, les témoignages ne manquent pas, à qui voudrait bien se pencher sur des faits récents, présentés sous d'autres accoutrements, mais où les grands inquisiteurs ont simplement changé de discours et de robes.

Un papa pour Noël

Un papa pour Noël